Diez años después del golpe de Estado, la necesidad de los artistas chilenos de crear y expresarse era urgente. Como resultado, nació el centro cultural El Trolley, que en los años ochenta se convertiría rápidamente en el epicentro de las artes en Santiago. Refugio para artistas y músicos, este espacio desafió la censura y la represión y dejó un legado en la historia que sus testigos hoy recuerdan.

Por: Carolina Silva Brousset @carolina.silvab

Edición por: José Gubbins Correa @josejo.se

Tiñeron su pelo, pintaron sus ojos y se vistieron completamente de negro. Estaban de luto por el país. El dramaturgo Ramón Griffero, la actriz Carmen Pelissier y el actor Eugenio Morales subieron al escenario, cada uno con un televisor en sus hombros, en el cual rodaba una grabación de Augusto Pinochet. Era un registro antiguo de Pinochet dando un discurso a la ciudadanía chilena que utilizaron para efectos de la performance. De repente, sonó la canción Only you can make the world go round, de The Platters y los intérpretes comenzaron a bailar y a besar la figura del dictador a través de la pantalla.

El acto dejó a la audiencia sorprendida y un silencio absoluto inundó el oscuro galpón. Después de unos minutos empezó el evento principal, la fiesta llamada “Esperando 1984” en El Trolley.

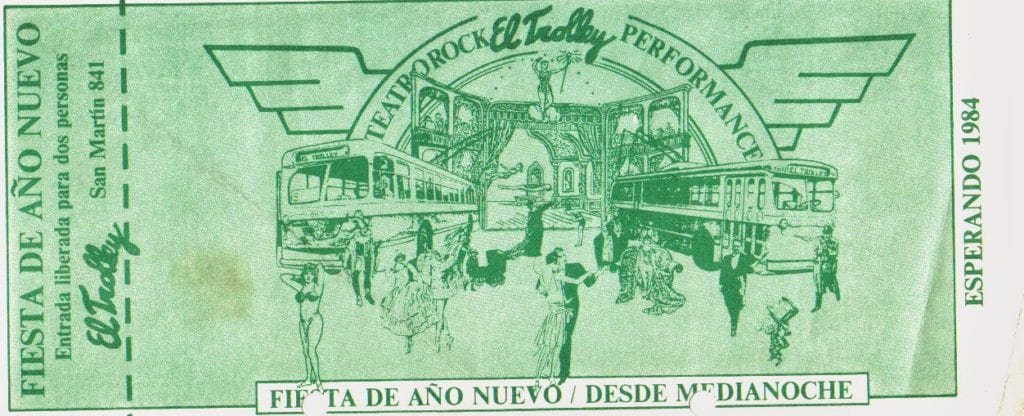

En los últimos días de diciembre de 1983, justamente hace 40 años, y en plena dictadura militar, Ramón Griffero, uno de los dramaturgos y directores teatrales más destacados del país, difundió junto a sus compañeros un afiche invitando a la fiesta de Año Nuevo “Esperando 1984” en El Trolley. El gigantesco y lúgubre galpón, situado en la calle San Martín 841 y construido en 1917 con madera de pino oregón, era capaz de recibir a 700 personas.

Ticket de entrada a la mítica fiesta «Esperando 1984» en El Trolley

Abierto en 1983, su programación prometía teatro, rock y performance, ilusiones atractivas para la acotada carta de opciones de la época. El único indicio de que esta fiesta no era como las demás era la imagen del expresidente Pedro Aguirre Cerda, del Partido Radical, señal de la diferencia política entre quienes controlaban al país y los integrantes de El Trolley. Este evento marcaría el inicio de una renovación cultural en la clandestinidad.

“No nos iban a arrebatar nuestra juventud. Había dictadura, pero nosotros seguíamos viviendo, festejando, resistiendo y denunciando lo que sucedía”, recuerda Griffero sobre sus convicciones de aquella época.

Ramón Griffero

En 1973, Griffero estudiaba sociología en la Universidad de Chile y pertenecía al Frente de Estudiantes Revolucionario, un grupo creado desde el MIR para ampliar su lucha política al ámbito estudiantil. Luego del golpe, se vio obligado a abandonar el país como refugiado y se trasladó a Londres, donde siguió con sus estudios. Luego pasó por París para estudiar cine y finalmente se estableció en Bélgica donde estudió y se decantó por el teatro. En 1983, volvió a Chile con un objetivo en mente: “hacer arte de resistencia”, dice.

Al mismo tiempo, el cineasta Pablo Lavín, recién llegado de Londres, buscaba un lugar en Santiago que sirviera como escenario para celebraciones y exhibiciones artísticas. Fue entonces cuando encontró un galpón en desuso que antes había sido sede del sindicato de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado. En su honor, lo nombraron El Trolley.

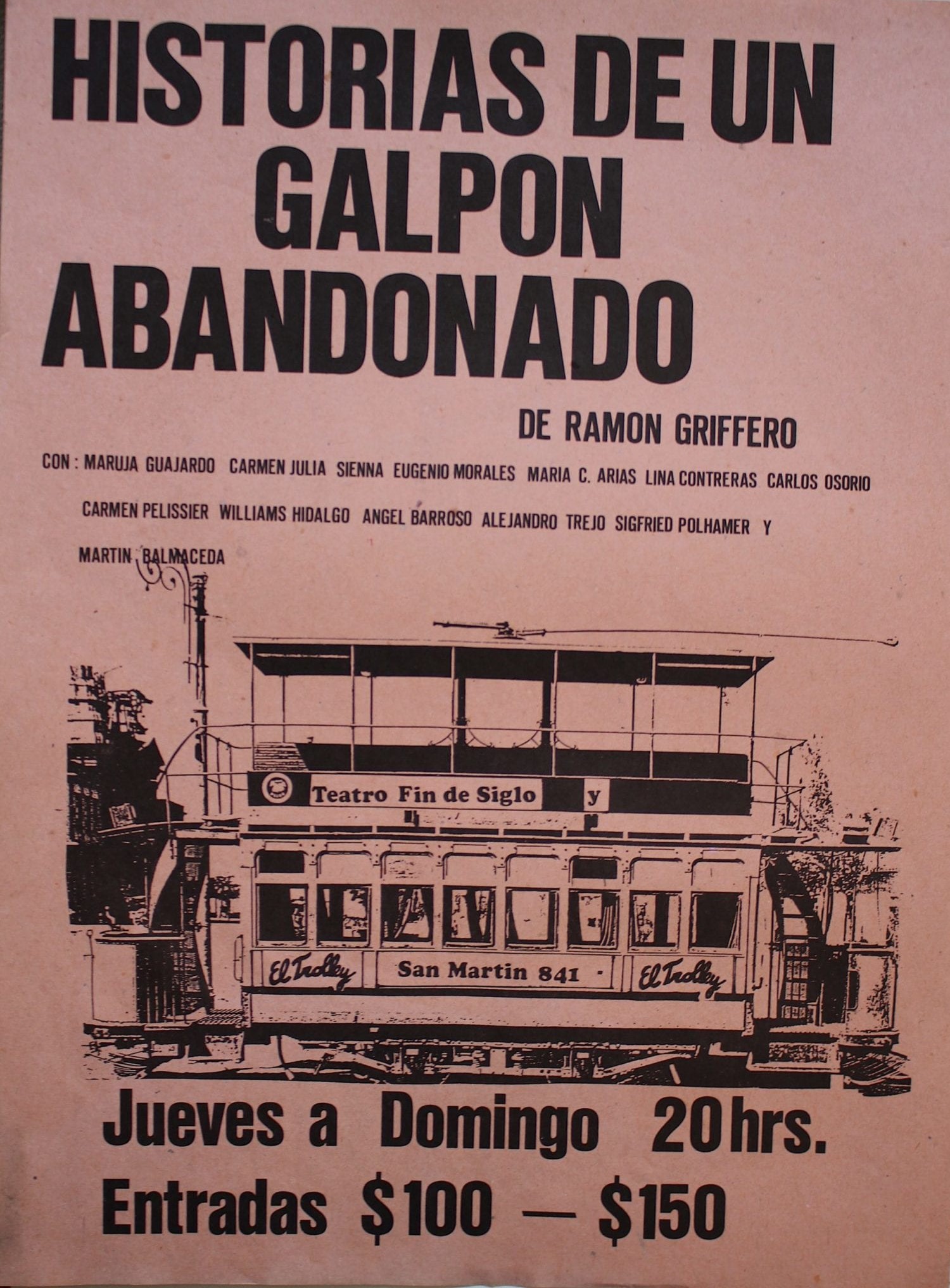

Ese mismo año, los actores Carmen Pelissier y Eugenio Morales buscaban un director para su obra teatral. Hablaron con Gustavo Meza y él les dijo: “Hay un cabro que viene llegando de Bélgica, yo creo que él los puede dirigir”. Se refería a Ramón Griffero. Lo llamaron por teléfono, se reunieron y Griffero los terminó persuadiendo de montar su propia obra: Historia de un Galpón Abandonado. “Ramón nos convenció en dos minutos”, recuerda Pelissier.

Afiche de la obra «Historias de un Galpón Abandonado»

Juntos se embarcaron en este proyecto. En pleno centro de Santiago, El Trolley, liderado por Griffero, Pelissier, Lavín, Morales y un contador, cobró vida. Ubicado en un sector marginal, colindaba con una casa de prostitución, una central de la Policía de Investigaciones y la cárcel pública, que funcionaba como centro de detención de presos políticos.

Dentro del galpón, hombres y mujeres se paseaban con atuendos extravagantes; ropa de cuero, suspensores, telas con brillos y jardineras. Algunos iban sin polera, con maquillaje y ojos delineados. El Trolley se convirtió en uno de los primeros lugares donde travestis y punks podían caminar libremente. Se transformó en un hogar seguro para artistas que querían tener la libertad de vestirse de manera excéntrica, decir y reunirse de la forma que quisieran, a través de obras de teatro y música. Además, se celebraban fiestas icónicas, volviéndose uno de los pocos sitios de entretención para sus asistentes.

Al volver, Griffero se encontró con un país gris, dice. Se percató del “apagón cultural” que quería hacer la Junta Militar y quiso contrarrestarlo con el arte. “En el arte enunciamos los anhelos, los construimos. Era hacer realidad cosas que no se pueden en la realidad concreta”, dice.

Sergio Durán, en su libro “Ríe cuando todos están tristes. El entretenimiento televisivo bajo la dictadura de Pinochet”, se refiere a esta “realidad concreta” de la época, a este “apagón cultural” que evidenció Griffero, cuando las autoridades optaron por cautivar a los chilenos a través de la cultura de masas. Según él, se alimentó la sed por entretención de la población con la “cultura huachaca” y programas televisivos vacíos en su contenido o de carácter banal, como El Festival de la Una, el Jappening con Ja y Sábado Gigante.

Fiestas, Música y Teatro

Para financiar El Trolley, sus fundadores organizaron lo que se conocieron como “míticas fiestas”. Los asistentes se desbandaban tomando y bailando, pero ellos debían mantener la compostura, protegiendo el espacio y asegurándose de que no se pasaran los límites permitidos.

Las personas bailaban y conversaban, comprando trago y esperando expectantes a que pasaran cosas. En los baños, algunos tenían sexo y otros aspiraban cocaína. En el escenario, los artistas se lanzaban desde un cordel y volaban por los aires, apareciendo repentinamente en medio de la multitud para hacer una performance. Uno de esos días, inesperadamente, Carmen Pelissier bajó de las escaleras vestida como Marilyn Monroe, con peluca amarilla y un vestido baby doll blanco, cantando My Heart Belongs to Daddy. “Toda la noche pasaban cosas. Todo el mundo iba a carretear, a lo que viniera”, cuenta Pelissier.

Algunos actores se ponían en la puerta cortando tickets, trabajaban en la barra sirviendo cerveza y vino a temperatura ambiente y otros hacían de guardaespaldas, para evitar una avalancha de personas intentando entrar al galpón. Los precios de las entradas iban desde los $100 hasta $200 de la época, lo que hoy en día serían entre $1.800 y $3.650.

La encargada de las finanzas, que tenía que ideárselas y obtener el dinero para la siguiente producción teatral, era la actriz y contadora Lina Boitano. La primera producción que tuvo a su cargo fue “99 La Morgue”, una obra que hablaba directamente de los detenidos desaparecidos y mostraba a Chile como una morgue. El financiamiento para esta obra, cuenta Boitano, fue muy difícil de conseguir: “En esos tiempos no existían recursos estatales para hacer algo artístico, siempre eran propios o de algún particular que pudiera aportar”, explica la contadora. Cada vez que hacían una fiesta o función, Boitano restaba del total recaudado un monto para la siguiente obra.

En los ojos de San Martín 841

Chilenos de todos los estratos sociales se veían seducidos por lo que El Trolley tenía para ofrecer. Guillermo Raurich era uno de los que no encajaba en el molde. Alumno del Colegio Sagrados Corazones de Manquehue e integrante del club de Rugby Cóndores, no conocía realidades más abajo de Avenida Matta. “Me tocó una situación muy privilegiada en los años ochenta. Vivíamos en un mundo Bilz y Pap y por eso para mí fue un estallido, nunca había estado en un lugar así», recuerda.

Como estudiante de diseño, Raurich se interesó en la peculiaridad artística de El Trolley y de Matucana 19, un antiguo garaje mecánico que también se convirtió en un centro de resistencia cultural en dictadura, donde trabajó como parte de los escenógrafos. Los otros integrantes del club de rugby ya lo habían nombrado como “el chico comunista”, pero no era algo que le afectara. Es más, estaba decidido a que sus compañeros conocieran el lado B de su vida, por eso un día los invitó a una noche de fiesta. “Les regalé tickets a los Cóndores, vinieron en auto y esa noche los metieron a todos presos y estuvieron toda la noche en el calabozo. Al otro día teníamos partido”, recuerda entre risas Guillermo.

La música y el teatro eran los órganos palpitantes del Trolley, traían el galpón a la vida. En él tocaban grupos emergentes, como Los Prisioneros, UPA! y Bandhada. También se presentaban fuertes y crudas obras de teatro.

Becado en el Conservatorio de la Facultad de Artes desde temprana edad, Juan Cordech creció con una pasión por la percusión. Después de un intercambio en una prestigiosa escuela de música clásica en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, Cordech se encontró con un Chile de mucha “agitación musical”, como dice, producida por la represión. Unirse a ellos era lo único que quería.

Alrededor de 1982 se convirtió en el baterista de Bandhada, una banda musical pionera del género jazz-rock en Chile. El Trolley, en palabras de Juan, era un “desorden ordenado”, en el que sentían una especial conexión con el público. “Era súper cariñoso. Había una retroalimentación potente de la gente, el público, con lo que estábamos viviendo. Era una efervescencia por consumir música chilena”, relata Cordech.

Desde los primeros días del galpón, se consolidó la compañía “Teatro de Fin de Siglo”, liderada por Griffero, que presentó su trilogía de obras: Historia de un Galpón Abandonado (1984), Cinema Utoppia (1985) y 99 La Morgue (1984-1987). En la última, como fue mencionado, se hablaba directamente de los detenidos desaparecidos y mostraba a Chile como una morgue, algo que pocos se atrevían a hacer. Fue entonces cuando se comenzaron a ver más automóviles de la CNI por el sector.

Andrea Lihn, una joven actriz en aquellos años, pololeaba con el cineasta y fundador de El Trolley, Pablo Lavín. Él la introdujo a este mundo y la primera vez que entró al galpón, supo que era lo que estaba buscando. “En ese momento era todo lo que yo quería. Todo lo que me imaginaba que podía hacer como actriz, en este lugar abandonado. La invasión a este galpón me parecía interesante”, cuenta.

Mientras se preparaban para una función de Historia de un Galpón Abandonado, se encontraron con El Trolley completamente inundado, las vestimentas de los actores flotaban en el suelo. Lihn, quien interpretaba a “La Obesa”, usaba un traje lleno de esponjas para similar un sobrepeso. Se pusieron las ropas empapadas y salieron a actuar. “Lo que nos ocurría lo solucionábamos. Éramos increíbles”, cuenta.

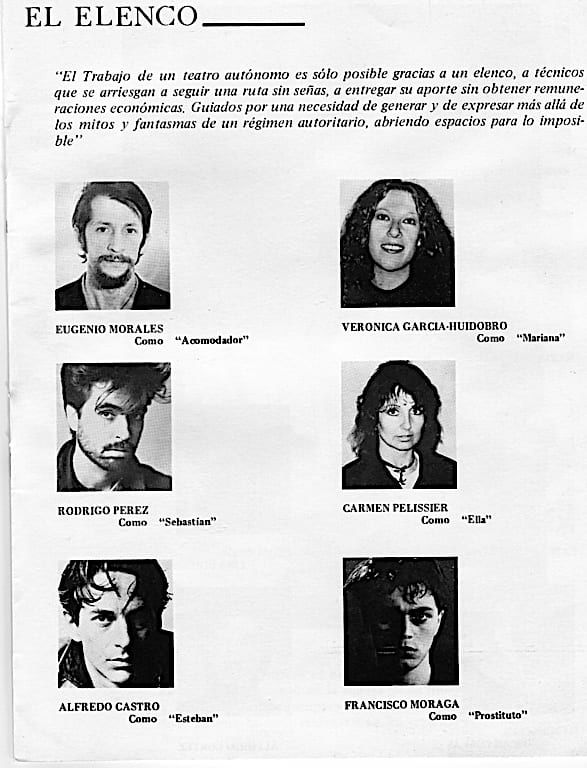

Otra actriz dentro del especial repertorio de Griffero fue Verónica García Huidobro. En 1985, debutó en El Trolley como Mariana en el montaje “Cinema-Utoppia”, obra que trata dos realidades en paralelo: la de un grupo de espectadores que asiste a ver una película en el Teatro de Valencia en 1946 y la historia que se desarrolla en la película. Se tocan temas como la drogadicción, el exilio y el sexo.

García Huidobro cuenta que había un lado muy hermoso de El Trolley. Para ella, trabajar como un colectivo y entregarle una pieza especial al público, nunca antes vista, era gratificante. Sin embargo, el espacio no estuvo exento de dificultades. “Estaban todos los problemas de intentar hacer cultura antisistema, a pulso, sin nada de sueldo ni plata para producir o pagar. Es muy impresionante haber logrado algo tan visible, con tan pocos medios y tantas dificultades”, afirma la actriz.

La renovación teatral venía de la mano con los costos. Este teatro experimental era algo que no se había probado antes, con ideas y metáforas complicadas, tanto para el actor como para el público. Herbert Jonkers, escenógrafo belga y mano derecha de Ramón hasta su fallecimiento en 1982, exploró nuevas propuestas escenográficas y de iluminación que revitalizaron el teatro contemporáneo. Así, la trilogía de obras antes mencionada fue escrita especialmente para ser presentada en un espacio como El Trolley, el único lugar que se ajustaba a las exigencias escenográficas de la función.

Los actores se sentían atraídos por este nuevo lenguaje y mecanismos escénicos, pero existía una tensión artística y muchos luchaban por entender lo que estaban haciendo. “Era un ambiente muy paranoico, exigente, bien cuestionador y desafiante”, rememora García Huidobro. “Si tú querías ver algo distinto, diferente, tenías que ir al Trolley o no lo verías en ninguna otra parte”, agrega Griffero. Muchos iban impulsados por la curiosidad, otros por el miedo. Pero todos querían presenciar esa explosión de creatividad.

Riesgos de la Contracultura

La represión impulsó la creatividad y el ingenio de los artistas. “En El Trolley podía manifestarse el alma verdadera que afuera estaba reprimida, censurada. Era otra casa, tenías la misma libertad que tenías en tu pieza”, afirma Griffero.

“Configuró, desde cualquier punto de vista cultural, un espacio de resistencia. Pero no solo política, también de género, de una opción distinta de vestirse, de querer escuchar otra música o de querer conectarse con el planeta”, reflexiona García Huidobro sobre cómo El Trolley se convirtió en un espacio de renovación en todos los sentidos.

Para Carmen Pelissier era una cosa de sobrevivencia. Cada personaje que interpretó lo “vivió deliciosamente”. Para ella, El Trolley se convirtió en un espacio de creación, intensidad y peligro. “El miedo convivía junto con esta pasión orgásmica de la creatividad”, afirma la actriz.

Verónica García Huidobro recuerda que en los últimos años de El Trolley comenzó a sentir que la situación se estaba volviendo más agresiva, pero la idea de vivir sin el teatro era insostenible. “He tenido muchos momentos de la vida en que lo único que me ha levantado ha sido el teatro. Si yo no tuviera conmigo esa vocación, no sé si estaría viva”, confiesa.

Había un enemigo en común que los unía. La adrenalina y el idealismo hacían que algunos no sintieran temor, y Lina Boitano, contadora de El Trolley, era una de ellas. Había muchas ansias de poder expresar y decir lo que no se podía decir públicamente, tanto así que el miedo pasaba desapercibido. Sin embargo, sí sintió terror en el Festival de Teatro de Córdoba en 1986, Argentina, durante una gira de la obra “Cinema Utoppia”. Boitano cuenta que, en plena dictadura, irse de gira fuera del país para montar una obra que trataba sobre la drogadicción y el exilio no era menor. “No sabíamos si íbamos a volver. Nos poníamos de acuerdo para no hablar mucho. Éramos los más oscuros, por así decirlo.

Con la llegada de la democracia en 1989, cada uno de los artistas dejó El Trolley atrás para enfocarse en sus propios objetivos, aunque todos recuerdan la década de los ochenta como uno de los periodos más creativos e intensos de sus vidas. “No es superable. No quiero nada menos de lo que ya hicimos, nada va a alcanzar eso”, cuenta emocionada Carmen Pelissier. “Si no colaboraba artísticamente con lo que estaba ocurriendo, me iba a quedar anudado de por vida”, reflexiona Juan Coderch, baterista de Bandhada, sobre su rol como músico en tiempos de dictadura.

A pesar de que fueron tiempos difíciles, de crímenes impunes, represión y censura, los personajes sienten nostalgia sobre esos años y lo que lograron gracias a El Trolley. “Es lejos lo mejor que he hecho en mi vida. Me dio la oportunidad de ser partícipe de un proceso trascendental”, confiesa la actriz Andrea Lihn.

Rodrigo Pérez, Alfredo Castro y Andrea Lihn

Sobre la autora: Carolina Silva Brousset está en tercer año de periodismo en la Universidad Católica. Una de sus pasiones es la escritura y la investigación y, anteriormente, hizo su práctica interna en Módulo 2 de Radio UC donde estuvo a cargo de la columna de efemérides musicales.