El biotecnólogo fue galardonado por desarrollar el “estudio más importante sobre la biología de la enfermedad” y abrir la puerta a nuevos tratamientos. Reconoce que para ello fue vital el financiamiento que en Estados Unidos otorgan organismos y empresarios como Bill Gates, pero plantea que en Chile no sólo faltaría eso, sino también “una disposición más abierta a colaborar a nivel mundial”.

Por Agustín Monsalve

Edición: Prof. Muriel Alarcón | Prof. Luz Márquez de la Plata

Es 20 de agosto de 2024, y el magnate empresarial Bill Gates recorre curioso el Instituto Stark de Investigación Neurocientífica, donde médicos especializados de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, exploran los secretos del cerebro humano.

Desde 2002, la Gates Foundation —ONG del cofundador de Microsoft— entregó más de 15 millones de dólares a la universidad en diversos programas. Pero su visita fue motivada por los avances en torno al Alzheimer de la Facultad de Medicina, además de un factor emocional: su padre luchó hasta sus últimos días contra esta enfermedad.

Estrechando manos con miembros clave de la casa de estudios, se topa con un ingeniero en Biotecnología Molecular y académico chileno. Se llama Cristián Lasagna Reeves y tiene 41 años. De pelo castaño ondulado y ojos verdes, dirige el Lasagna-Reeves Lab, que realiza investigación sobre enfermedades neurodegenerativas.

—Excelente tenerte aquí Bill, gracias por venir—le dice el biotecnólogo en inglés.

—Doctor Lasagna, un placer—responde Gates.

La trayectoria de Lasagna fue galardonada por la Fundación Caritativa Rainwater en marzo de 2024, con el premio Científico Innovador de Carrera Temprana. Posee más de 6.000 citaciones en la comunidad científica, repartidas entre sus 57 investigaciones.

Una de ellas le dio reconocimiento internacional. Se trata del artículo titulado Bassoon contributes to tau-seed propagation and neurotoxicity (que en español se lee como “Bassoon contribuye a la propagación de tau-semilla y su neurotoxicidad”), disponible en la revista Nature Neuroscience desde el 7 de noviembre de 2022.

Si bien en los estudios más tradicionales se apunta a que el Alzheimer está provocado por los péptidos beta-amiloides, moléculas que bloquean el impulso eléctrico entre las neuronas, el estudio de Lasagna se centró en una segunda vía de la enfermedad que ha adquirido notoriedad durante la última década: las proteínas tau.

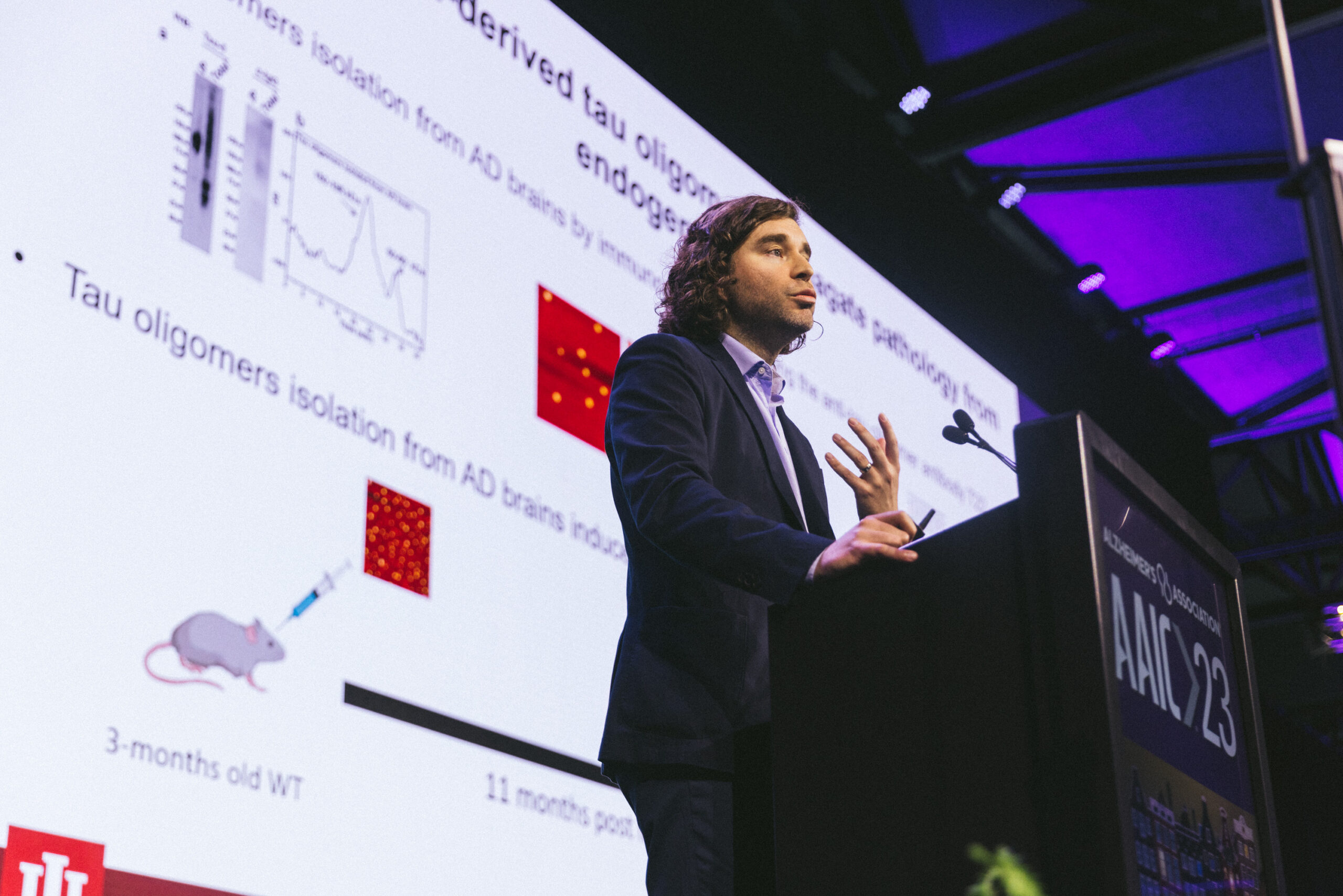

Cristián Lasagna dando su discurso de aceptación tras recibir el Rainwater Prize a Científico Innovador de Carrera Temprana | Fuente: cedida por Cristián Lasagna.

Las tau se encargan de mantener la estructura de las células cerebrales, pero un porcentaje de ellas es naturalmente defectuoso: Se llaman las tau-semillas y lucen aglutinadas y enredadas. Por motivos aún debatidos en la comunidad científica, esa porción comienza a contagiar a sus pares saludables del andamiaje, dando inicio a la destrucción del cuerpo de las neuronas.

El investigador chileno realizó el primer estudio que identifica a otra proteína, bassoon, como la responsable de envolver la maraña de tau-semilla, lo que la ayudaría a transportarse entre neuronas y propagar el proceso degenerativo de la enfermedad de Alzheimer.

Este hallazgo cautivó la atención de la Asociación de Alzheimer, que destacó la indagación del chileno como la “más importante sobre la biología de esta enfermedad en el último par de años”.

Tras la exposición de estos datos en la sala de reuniones donde Lasagna y otros académicos se reunieron con Gates, el empresario aprovechó de preguntar:

—Entonces, ¿bassoon puede ser un blanco terapéutico para tratar el Alzheimer?—refiriéndose a la molécula que al reaccionar a un fármaco revierte o detiene cierta enfermedad.

—¡Por supuesto!—afirmó Lasagna, quien lo ha demostrado en su laboratorio.

Según la Fundación Caritativa Rainwater, su investigación “podría ofrecer nuevas vías de intervención terapéutica para las tauopatías”, como se le conoce científicamente a las enfermedades provocadas por la acumulación de tau.

—Pero, ¿qué hay de los efectos secundarios?—replicó Gates.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha aprobado dos fármacos que combaten la progresión de estas patologías, lecanemab y donanemab. Sin embargo, existe evidencia de que cerca de un cuarto de las personas que los consumen padece hinchazón o hemorragia cerebral, lo que ha generado cuestionamientos acerca de su eficacia.

La cruzada de Lasagna es ambiciosa: Quiere trabajar en una alternativa a ellos.

“Más que hacer los experimentos me gusta analizarlos”

Su interés por la ciencia comenzó a los doce años, con las visitas que junto a su abuela Norma Becker hacía al hoy llamado Centro Médico San Joaquín de la Red de Salud UC CHRISTUS. “Mi mamá era tecnóloga médica, y le mostró todo lo que ella hacía”, recuerda Norma Reeves, madre de Lasagna. “Después le traía pipetas para la casa, y ahí le fue picando el bichito de trabajar en un laboratorio”.

Creció en La Reina cerca de su escuela, la Andrée English School, desarrollando una pasión por el saber que solía compartir con otros. “Traía a la casa a compañeros que no les iba tan bien y les enseñaba”, dice Reeves sobre su hijo, que leyó la novela “Adiós al Séptimo de Línea” a los diez años.

“(Yo era un) caso extraño en el colegio (…) a mí me gustaba estudiar. Y, más que la ciencia, la historia”, dice Lasagna, quien se colaba a los cursos de Ciencias Sociales durante la enseñanza media. “En algún minuto pensé en ser arqueólogo de hecho, pero, si hacer ciencia en Chile es difícil, arqueología lo es más”.

Aunque la vía científica tradicional tampoco lo convencía, pese a escuchar desde pequeño las historias de su padre, el médico Raul Lasagna, a la hora de almuerzo los fines de semana. “No me gustaba interactuar mucho… con pacientes”, revela entre risas. Algo que complementa su madre: “Quería trabajar para la gente, pero desde otro punto de vista”.

Eso lo llevó a la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular en 2002: otra forma de ayudar a las personas. Porque “eso es más satisfactorio que publicar cualquier estudio: que tus colegas te digan algo, que te inviten a congresos o que te den premios”, expresa. “Se siente bien y a uno lo inspira, lo llena más”.

Asimismo poseía una afición por resolver problemas complejos, lo que lo interesó por el cerebro y las enfermedades neurodegenerativas desde antes de entrar a la universidad.

“Más que hacer los experimentos me gusta analizarlos. De repente llegan mis estudiantes tristes porque les ‘salió algo mal’, pero por la falta de experiencia y el pensamiento lineal están tan enfocados en una dirección que no se dan cuenta de que lo ocurrido puede ser igual de interesante. Eso es lo que encuentro entretenido: analizar y encontrar un raciocinio a los resultados”.

Hospital Johns Hopkins en Baltimore | Fuente: Johns Hopkins University School of Medicine Alumni en Facebook.

El neuropatólogo chileno Juan Troncoso vio su potencial en 2006 y le ofreció realizar una pasantía en la Universidad Johns Hopkins, a 8.000 kilómetros de su alma mater, la Universidad de Chile.

“Cuando estaban todos en vacaciones, yo estaba muerto de frío trabajando en invierno”, relata de su estadía en la ciudad de Baltimore. “Pero fue una buena experiencia. Ahí empecé a conocer la ciencia en Estados Unidos”.

Tanto le gustó que permaneció hasta 2008 terminando su tesis de pregrado y su magíster a distancia. Todo con ayuda del doctor chileno Claudio Soto, quien le prestó su laboratorio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas, en la ciudad de Galveston.

“Justo ahí conocí a mi polola, que ahora es mi esposa”, relata. “Ella es gringa, entonces pensé: ‘me quedo un poco, veo qué pasa’, y postulé al programa de doctorado en la misma universidad”.

Una decisión que lo terminó por alejar de Chile, al menos laboralmente.

“Un buen blanco terapéutico”

Según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, los pacientes de enfermedades neurodegenerativas se multiplicarán de 55 a 139 millones para 2050. “Un problema muy grande que no sólo te afecta a ti, sino que a tu círculo cercano”, afirma Lasagna.

El especialista sostiene que los tratamientos disponibles ofrecen un “avance bien menor” en la lucha por detener el Alzheimer y alrededor de 20 demencias. Detalla que, fundamentalmente, atacan una de las moléculas que provocan estas enfermedades: las placas beta-amiloides.

“En pruebas clínicas, entre 2001 y 2002, se bajaron los niveles de beta en cerebros de pacientes. Algunos desarrollaron inflamación, otros murieron y no se mejoraron, entonces se comenzó a decir que no es un buen blanco terapéutico”, explica.

Cristián Lasagna en su charla plenaria ante el Congreso Internacional de la Sociedad de Alzheimer 2023 (AAIC 23). | Fuente: cedida por Cristián Lasagna.

Desde 2010 sus estudios se centraron en una segunda arista de estos males: la acumulación de proteínas tau en el cuerpo de las neuronas.

Tanto su doctorado en Biología Molecular y Celular con el profesor Rakez Kayed como su postdoctorado con la genetista Huda Zoghbi versaron sobre interacciones de tau con otras moléculas.

“Siempre pensaba que uno desde el principio debe formar su carrera con la lógica de ‘si haces mucho, no eres experto en nada’”, dice. “Tal vez no pensando en que me iba a quedar ahí para siempre, pero la vida me llevó en esa dirección”.

La propia Zoghbi, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias y destacada como “una eminencia” por Lasagna, le recomendó seguir indagando tau, pese a la similar línea investigativa con su laboratorio en la Escuela de Medicina de Baylor.

Esa especialización dio frutos. En 2016, su investigación postdoctoral sobre tau y una enzima que regula su producción, Nuak1, le valió 2,5 millones de dólares del fondo estatal K22, destinado a científicos que comienzan su carrera independiente.

Con dinero para comprar reactivos y microscopios, aceptó la invitación del Instituto Stark para inaugurar su propio laboratorio en 2017. Solamente faltaba una cosa: más investigadores que lo ayudaran, pero señala: “No es que haya una lista muy grande de gente que quiera trabajar en laboratorios nuevos”.

Tuvo que salir a buscarlos.

En el multitudinario evento Society for Neuroscience 2018, que reúne a expertos en neurociencia, conoció a Pablo Martínez, biólogo de la Universidad Católica y doctor de la Universidad Andrés Bello. Con interés escuchó por tres horas su exposición sobre los efectos del ELA en el músculo esquelético y lo invitó a una entrevista de trabajo. Fue en un típico restaurante de comida americana escogido a las afueras del gigante edificio San Diego Convention Center.

Aunque la cita en un local de comida y no en una fría oficina le generó confianza, Martínez veía a su empleador de 36 años “muy joven” para poseer experiencia o trayectoria, siendo sólo cuatro años mayor que él.

“Cristián, es un poco riesgoso porque estás recién iniciándote y hay otros laboratorios mucho más grandes y más importantes”, le dijo, aunque, consumiendo la hamburguesa, las papas y la cerveza, empezó a analizar su oferta.

“Lo más importante que me llamó la atención fue su idea, la línea de investigación: saber la especie tóxica (tau-semilla), aislarla, caracterizarla, saber con qué proteínas interactúa”, expone Martínez, entre otros motivos prácticos. “Por ser joven él tenía esa presión de publicar para poder establecerse con el laboratorio (…) entonces lo vi muy motivado”.

Dos semanas después, el biólogo se unió como líder de experimentación.

“Solo no llegas a ningún lado”

En el oscuro laboratorio del Instituto Stark, la gigantesca planilla Excel en el monitor era clara: una alargada proteína, encargada de transportar enzimas con neurotransmisores hacia las sinapsis, era frecuente entre las moléculas que interactúan con el tau tóxico. Se llamaba bassoon.

“Era nueva, pero no tan nueva, entonces, uno tiene que buscar ese equilibrio. Porque si es muy novedosa no tienes ninguna base para decir que es importante”, dice Lasagna. “No podría decir porqué (me llamó la atención)”, aunque menciona que su función fisiológica y ser una molécula presináptica le provocaban ruido. Y agrega: “No digo que fue tincada, pero hubo un poco de eso”.

Martínez contextualiza que “si ves los antiguos papers de Cristián, él nunca fue experto en bassoon. Lo bonito de este trabajo es que ambos fuimos aprendiendo de los resultados y de nuestras discusiones, porque el aprendizaje se fue reforzando”.

Incluso con investigadores de otros países. Hubo un factor que terminó por convencer a Lasagna de la importancia de bassoon: Una publicación de la revista Scientific Reports, en enero de 2018, exponía el desarrollo de una extraña demencia en una familia en Japón debido a mutaciones en esta molécula.

Hicieron un informe con los hallazgos y postularon a fondos estatales de los National Institutes of Health (NIH), para tener nuevos equipos y contratar más mentes que permitieran cerciorar que bassoon influía en la propagación del Alzheimer. “Hacer experimentos de este tipo es ¡súper!, súper caro”, recalca Lasagna.

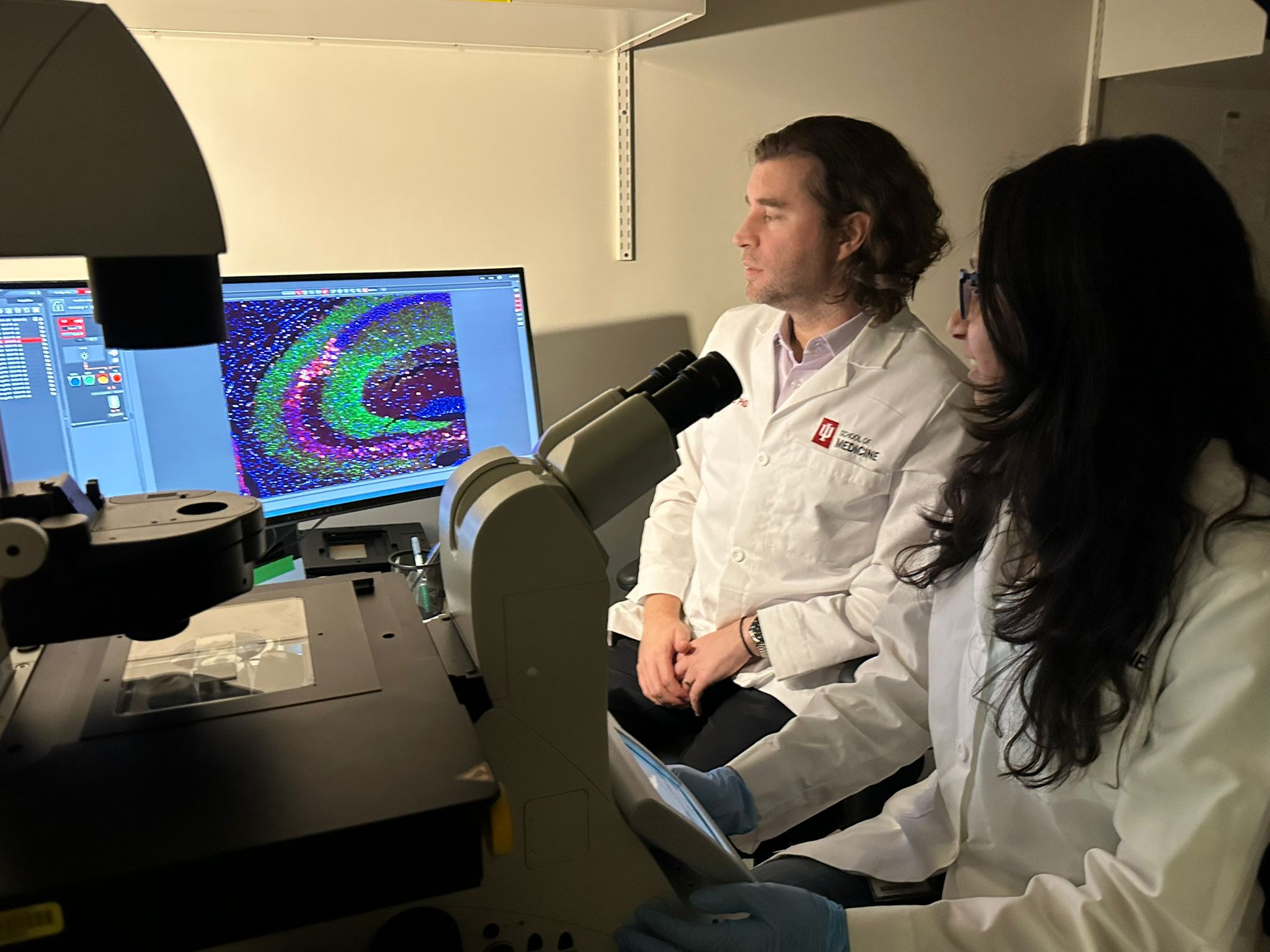

Lasagna y la Dra. Henika Patel observando tau agregado en el hipocampo de un cerebro de ratón en el Lasagna-Reeves Lab. | Fuente: cedida por Cristián Lasagna.

Pero el factor juventud podía jugar en contra, según Martínez. “(Con) un jefe joven es difícil destacarse en un principio. Es como en el fútbol, es complicado llegar a un club europeo y meter goles en la primera temporada”.

Para convencer a los NIH, “entregar los datos y venderlos para que te entiendan, y no pasen desapercibidos, es súper importante”, agrega el biólogo. “Cristián es muy bueno organizando la información”, añade. Algo que reconoce el propio Lasagna: “No me va mal escribiendo”.

Su talento llevó a que, durante 2018, la misma institución lo llamara a formar parte de sus “study groups”: profesionales que evalúan proyectos científicos y les entregan financiamiento. A personas como Lasagna debía convencer entonces el incipiente Lasagna-Reeves Lab.

Ocho meses después de presentado el informe, los NIH calificaron el estudio de Lasagna y Martínez dentro del 5% de los mejor evaluados a nivel nacional, otorgando 3,5 millones de dólares por un quinquenio.

Gracias a eso, más de veinte científicos de distintos establecimientos “creyeron” en el proyecto y se unieron hasta 2019, destaca Lasagna, y agrega: “Lo que veo en Chile es mucho de ‘esto es mío y prefiero quedar chiquitito pero no convidar nada a nadie’, y lo que se da acá es la ciencia en colaboración”.

Menciona que hay chilenos que ocultan datos de sus avances en congresos científicos.

—¿Por qué crees que ocurre esto?

—Uno siempre le puede echar la culpa a que ‘hay pocos recursos’, aunque yo he trabajado con gente de Colombia, Argentina y Brasil que tampoco los tiene, pero sí posee una disposición más abierta a colaborar a nivel mundial—dice el biotecnólogo—. En Chile somos bien buenos para creer que nos van a robar la idea. (…) Uno tiene que perderle el miedo a eso, porque aquí es como una competencia: si yo te la cuento y tú la publicas, te llevas los premios, te llevas la plata, y yo soy el número dos: a quién le importa.

Él mismo ha sido víctima de esta práctica. “Ayer unos colaboradores japoneses nos quitaron la idea, entonces, ahora más que cooperando estamos compitiendo. Pero hay que tomar esos riesgos, porque solo no llegas a ningún lado”.

Los investigadores Pablo Martínez, Nur Jury-Garfe y Cristián Lasagna, del Lasagna Reeves-Lab. | Fuente: cedida por Pablo Martínez.

De hecho, fue un trabajo colaborativo lo que lo ayudó a concluir su investigación.

En un experimento que no resultó como debía, Martínez solicitó una reunión con Lasagna en su blanca oficina, en el segundo piso del Instituto Stark. Estaba preocupado porque las tau-semillas en una muestra se habían desvanecido al disminuir los niveles de bassoon, y el “no esperaba que algo tan malo desapareciera”.

No obstante, Lasagna, sentado en su pupitre color madera repleto de hojas con recordatorios, acomodó las piezas del puzle y encontró un raciocinio a lo acontecido: “Bassoon estabiliza a tau”, dijo tras un par de minutos.

“Eso es mucho más potente que haber disminuido los niveles de toxicidad”, explica Martínez. “Es como cuando en el colegio haces una pelota de papel y le pones scotch para darle forma. Bassoon hace eso: agarra y mantiene junto el agregado de tau. Si no tienes el scotch, el papel vuelve más o menos (a su forma)”.

Tras estos hallazgos publicados en 2022, un tratamiento está siendo desarrollado por el equipo de Lasagna en el Instituto Stark, por lo que el 20 de agosto pasado, Bill Gates quiso indagar sobre el fármaco en el mismo recinto:

—¿Es seguro en pacientes?—preguntó.

—De acuerdo a nuestros estudios, sí—respondió Lasagna, delante de otros miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana.

Los ratones con Alzheimer en el laboratorio “se mejoraban” tras bajar los niveles de bassoon, remarca Martínez, detallando que recuperaban su desempeño físico y su memoria.

Aunque Lasagna reconoce que falta «chequear que no haya efectos secundarios” en los verdaderos receptores de la sustancia: los seres humanos.

Las pruebas clínicas se harán “más o menos” en un par de años más, período en el que también espera la respuesta de Gates sobre un posible financiamiento a su proyecto. Pero el líder del laboratorio pone paños fríos: “Las negotiations (negociaciones) toman tiempo”.

Lasagna sosteniendo el Rainwater Prize junto a Pablo Martínez, su lider de experimentación. | Fuente: cedida por Pablo Martínez.

“Si me voy a Chile, quedo en el sistema”

En Chile, el envejecimiento de la población plantea desafíos que van más allá del ámbito médico, especialmente en enfermedades como el Alzheimer. La percepción cultural que muchas veces asocia la jubilación con el fin de la vida activa es un estigma que expertos como Lasagna buscan desmantelar.

“Una vida sana va de la mano con una vejez sana”, dice Lasagna sobre la prevención del Alzheimer. “Cuando uno se jubile debe seguir siendo activo. Que la sociedad no diga: ‘ya tiene 65, se le acabó la vida’, porque fácilmente se puede vivir 90 años. Debemos encontrar una forma de que ese segmento de la población siga teniendo un rol”.

Recomienda financiar el ámbito social de la enfermedad más que su ciencia básica, pese a que también la considera importante.

“Me van a matar mis colegas en Chile, (…) pero es difícil competir con un laboratorio en Estados Unidos”, sostiene. “Creo que sería mejor invertir esa plata en mejorar la noción de la sociedad chilena frente a los pacientes: que no es llegar y mandarlos a un asilo, que no todas las demencias son Alzheimer, especializar a enfermeras o enfermeros en estos cuidados, generar fundaciones que se encarguen de transmitir estos conocimientos”.

Recuerda un desayuno con familiares de personas con demencia tras su charla ante el Congreso Internacional de la Sociedad de Alzheimer. “Te agradecen tanto que eso es lo que te motiva más a trabajar. (…) Al final, la idea es encontrar la cura de lo que afecta a millones de personas. No sólo al paciente, sino que a las personas a su alrededor”.

A enero de 2025, se prepara para dejar su laboratorio en el Instituto Stark y abrir uno nuevo en la Escuela de Medicina de Baylor, donde aceptó una posición como profesor asociado.

Instituto Stark de Investigación Neurocientifica de la Facultad de Medicina en la Universidad de Indiana | Fuente: bsalifestructures.com

Lo seguirá su equipo, al que continúa añadiendo nuevos investigadores. “He recibido a diez estudiantes dándoles la oportunidad de venir a EE.UU. a especializarse y a mejorar sus carreras. Actualmente estoy hablando con chicos de la Universidad de Valparaíso y de la USACH”, explica. “De cierta forma creo que puedo ser más útil desde acá. Si me voy a Chile, quedo en el sistema”.

—¿No volverías a trabajar a Chile?

—Amo a mi país. Uno nunca puede decir nunca. Pero llevo 18 años acá, mi esposa es americana, entonces se hace un poco más difícil. Tendría que haber algo muy importante, porque en Chile falta profesionalizarse mucho no solo en ciencia, sino que en general. La manera en la que la gente ve el trabajo me daría un ataque al corazón a los dos días, porque yo soy muy acelerado, tengo que moverme rápido.

—¿Los ritmos acá son más lentos?

—¡Seee! Mil veces—opina, pero apunta a un motivo distinto de la baja productividad—. No es que la gente sea menos inteligente. Yo creo que el científico en Chile es mejor que en Estados Unidos, porque acá es todo tan automatizado y hay tanta plata que no tienes que pensar mucho.

Postula que falta “creerse el cuento”.

—Si haces la analogía con la mentalidad de Alexis Sánchez y de Vidal, siempre querían ganarle a todos, y en Chile eso choca. Les decían: ‘Que erí engrupido’; ‘Nunca le hay ganado a nadie’. ¡Pero a ellos les va bien! Esa es la mentalidad y de eso falta mucho.

En noviembre pasado, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile lo invitó para celebrar 30 años desde que empezó a impartir su carrera. Volvió al país, fue reconocido y compartió con académicos y estudiantes.

Asegura que un cambio generacional está en marcha.

—A la gente de mi edad le cuesta hablar inglés. A mí incluso. Leen harto EMOL y LUN en la mañana, se toman la horita del café, la del almuerzo y después el café de la tarde. Pero las generaciones nuevas vienen con una mente distinta: más globalizada. No les da vergüenza hablar otro idioma, saben que compiten con gente de otros países. Quieren hacer ciencia de primer nivel.

Ver esta publicación en Instagram

_______________________

Agustín Monsalve es estudiante de quinto año de periodismo en la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante el segundo semestre de 2024 se desempeñó como productor de la entrevista política en el programa Módulo 2, de Radio UC, y como editor de Revista Kilómetro Cero. Esta es su segunda publicación. La primera, un reportaje sobre el olvidado trago chileno chacolí, inspiró una nota de Agencia EFE replicada en medios como ABC Diario, Swissinfo, Bio-Bio, Radio ADN, entre otros a lo largo de Chile y España. Actualmente realiza su práctica profesional en el diario La Tercera.

Eres una persona que no quieren en chile por que dices una Verdad que no todos se atreven. Mis respetos a todos y seguir en las investigations en el extranjero, todos se Iran muy Felices. Compartir con mi madre de 97 años y toda Lucinda. Mi gran aprendisaje fue realisar un Diplomado de Gerontologia Social en las U de Chile, mis grandes concluciones estan apalancadas en las alimentacion natural base de los años 50 y desarrollo cognitive más kinesiology’s de la U Católica.