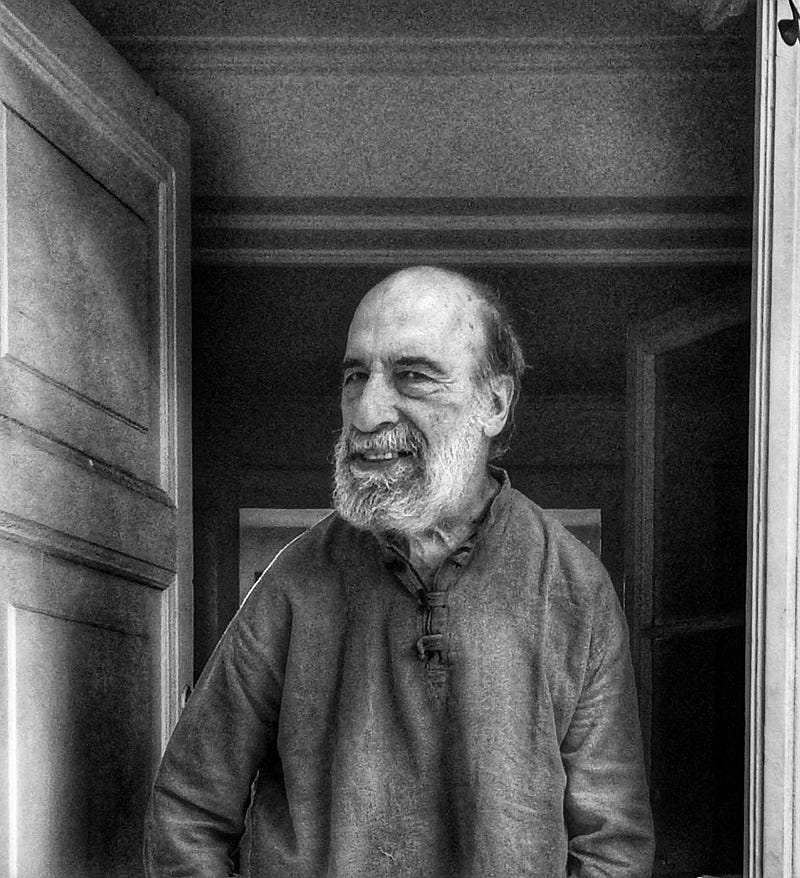

“Espero escribir un par de poemas hermosos antes de morir”

Raúl Zurita (68) fue ingeniero, preso político, ladrón arrepentido de libros y la voz de una generación de artistas que se vio obligada a buscar en la metáfora de la poesía un refugio a la censura de la dictadura. El poeta, Premio Nacional de Literatura y ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, nos cuenta cómo y por qué escribe.

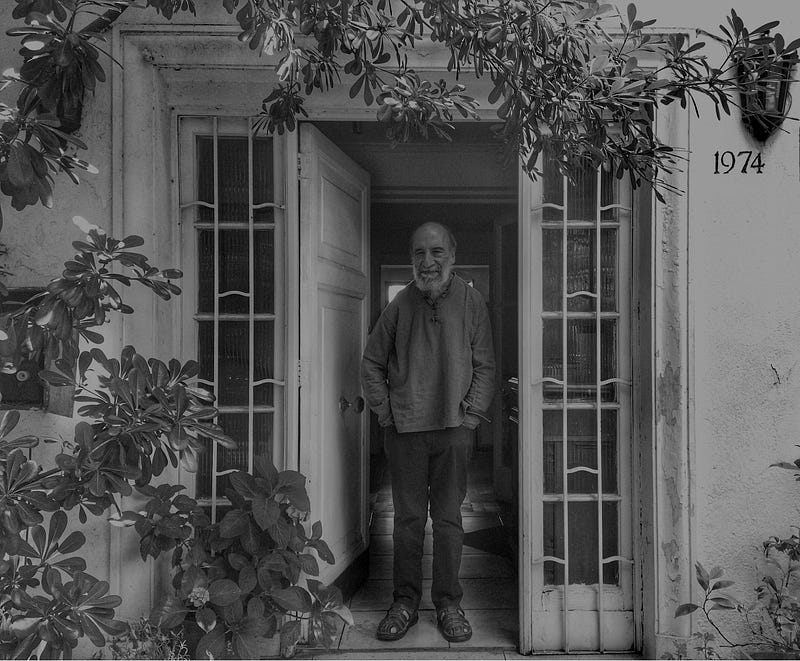

Texto y fotos por Javiera Garay

En su casa en Providencia tiene cientos de libros. En la mesa de centro de su living, están las que considera sus tres obras maestras: Purgatorio, Anteparaíso y Zurita.

Purgatorio, un poemario publicado en 1979, es un resumen de las experiencias de un adolorido Zurita, quien experimenta la fragmentación de su vida y de su país.

Anteparaíso y Zurita, publicados respectivamente en 1982 y 2011, son la continuación de los motivos emocionales que impulsaron la creación de los poemas que conforman Purgatorio. La relevancia de su obra se hace patente en el estudio sobre su obra publicado en 2018 Raúl Zurita. Obra poética (1979–1994), por el investigador Benoît Santini.

En la actualidad Raúl Zurita vive con tres hijos de su actual mujer, Paulina Wendt. Es su tercer matrimonio y el más largo: 17 años. Tiene cuatro hijos: tres de su primer matrimonio con Miriam Martínez y uno del segundo con Diamela Eltit.

Con Diamela Eltit participó en el 79 del Colectivo de Acciones de Arte (CADA), que intervino con manifestaciones artísticas las calles de Santiago en contra de la dictadura.

En su época universitaria, se unió al Partido Comunista y aún permanece activo en el mismo.

El año pasado le escribió una carta al Frente Amplio después de la primera vuelta, culpándolos de apoyar, de alguna forma, a la derecha.

Hoy, Zurita tiene Parkinson y las contorsiones de su cuerpo le traban la voz, pero sus palabras tienen la misma fuerza de años atrás. Aquí nos cuenta cómo y por qué escribe, mientras su gato, Bob Dylan, se cuela en la mesa de centro.

Este gato no se resigna a jugar papeles secundarios. Comenta con voz suave, entrecortada, mientras lo empuja fuera de la mesa.

De las matemáticas a la poesía

— ¿Cuándo empezó a escribir poesía?

— Empecé más o menos cuando tenía 15 años, estaba en el colegio, pero la verdad es que era bueno para las matemáticas. Estudié ingeniería, nunca letras. Después, mientras estaba en la Universidad Federico Santa María me di cuenta de que me importaba mucho, pero nunca me cambié. Mi primera publicación la hice el año 71 en una revista, era un poema que se llamaba “El sermón de la montaña”. 40 años después se publicó como libro solo.

— ¿Fue la escritura una especie de escapede todo lo que estaba estudiando?

— Sí, fue una compensación, el otro lado del péndulo. El estudio de la ingeniería es un estudio árido. No como el de las matemáticas que son muy bonitas. Mi poesía tiene mucha relación con ellas, sobre todo al comienzo. La época en la que tuve los amigos más lectores y en la que he leído más fue mientras estudiaba ingeniería en la Santa María.

— ¿Ha hecho algún tipo de estudio relacionados con la literatura o la poesía?

— Me considero absolutamente autodidacta. Tomé cursos junto con amigos. Fui al Departamento de Estudios Humanistas sin ser estudiante de allá. Pero no tengo ningún estudio formal de letras o de filosofía.

— ¿Pensó que después de la publicación de “El sermón de la montaña” su poesía iba a llegar lejos?

— No sé si mi poesía ha escalado tanto, pero me importaba mucho. Y después del golpe de Estado en Chile, para mí fue algo absolutamente primordial, necesario.

— ¿Se considera un representante del período de Chile que le tocó vivir?

— No. Me considero un poeta, que a través de su obra cuenta esa época, pero no voy a decir que tiene que ver con algún deber sobreimpuesto. El rol que tuve durante la dictadura fue expresarme, creo que interpreté el sentimiento de mucha gente, pero era uno más. Uno entre miles de miles.

— ¿Cómo ha cambiado su vida desde la dictadura?

— Mi vida ha cambiado mucho. Las circunstancias materiales son otras, pero en el fondo de mí mismo, creo que no se ha modificado nada: estoy pegado a la niñez, a la adolescencia, a todas las épocas de mi vida. Son como capas, como si todo sucediera en el mismo instante, entonces mis preocupaciones de ahora son las mismas de cuando empecé a escribir poesía.

— ¿Hay algo que eche de menos de esa época?

— El compañerismo, la amistad, el sentido de esta y la solidaridad. Creo que las amistades no tienen la urgencia que tenían antes y están muy rotas por la competencia. Antes eran de vida o muerte. Hay varios amigos que han sido fundamentales para mí, creo que todos están muertos.

— ¿Cuál cree que fue su principal aporte a la poesía de habla hispana durante la dictadura?

— Mi aporte fue mantener la continuidad de la poesía chilena en un momento en el que todo estaba perdido.

— ¿Cuál de sus obras es la que más lo representa?

— Zurita, todo el libro. No es una biografía, es algo que toca todo. Es una visión, una idea. Es también algo poético, una emoción.

— ¿En qué se inspira al escribir?

— No sé si me inspiro, tengo ideas que vienen, que surgen cada ciertos años y que me he demorado harto tiempo en acabar. No he tenido más de dos o tres ideas en mi vida, pero esas las he perseguido mucho. Zurita, por ejemplo, me tomó 11 años terminarlo. Otra idea me costó 20. Soy un trabajador que persigue poner en una obra de arte una emoción profunda. Y las emociones profundas, lo son tanto que no tienes una todos los días. Tienes una cada veinte años.

“Puedo perfectamente hacerle un poema a Bolivia y decir cómo tiene derecho al mar, pero no soy candidato a diputado ni a senador, tengo solamente mi libertad”, dice el poeta.

— ¿Usted ha tratado de reflejar la bondad en sus libros?

— He tratado de reflejarla. El valor más importante para mí es el amor. Escribir no se trata de inspirarse, uno sólo lo hace. La inspiración es como si bajara un Dios, una musa, y en rigor no es así. Para escribir tienes que salirte, si uno conoce a alguien y está enamorado, ¡qué maravilla!, eso es mejor que un poema. Si lo escribes seguramente se echaría a perder.

— ¿En qué sentido su familia le ha dado el apoyo suficiente para escribir?

— He contado con todo el amor y comprensión de mi mujer y de todos los amigos míos. Pero yo habría escrito igual, lo tengo que hacer. Ahora, es maravilloso vivir en un lugar con amor, con armonía y esa, afortunadamente, ha sido mi situación. Pero yo hago lo que siento que tengo que hacer, no obedezco a nadie más, a nada más que ese impulso. Puedo perfectamente hacerle un poema a Bolivia y decir cómo tiene derecho al mar, pero no soy candidato a diputado ni a senador, tengo solamente mi libertad y esa libertad la habría ejercido siempre, cualquiera hubieran sido las circunstancias.

— ¿Cuál es la importancia de la libertad para un escritor?

— La libertad es sumamente importante, además es un deber. Es saber que no se recibe castigo por lo que tú escribes. En literatura te puedes encontrar con obras que solamente allí pueden aparecer, porque si tú las llevas a los actos concretos de la vida, serías absolutamente castigado. Pero en un libro lo puedes poner. Edipo mata al padre y se acuesta con la madre, eso en la vida sería absolutamente castigado. Pero nadie podría castigar a Esquilo ni Eurípides por escribirlo.

— ¿La escritura es una forma de escape entonces?

— Es una forma de representar las pulsiones más profundas de la sociedad. La frustración, la rabia, la impotencia, la ira y el dolor se canalizaron a través de lo que escribí. La siento un poco menos. Es una especie de terapia, pero no porque te alivie en lo personal. Sino porque llegué a conclusiones que anteriormente no había llegado: como darse cuenta que los verdugos y los victimarios son tan víctimas casi como sus líderes. Que toda persona tiene derecho a morir con dignidad, incluso el ser más monstruoso. Creo que lo más importante en el mundo es la bondad y que ella debe alcanzar también a nuestro verdugo.

Fumar y un par de poemas hermosos

— ¿Usted siente nostalgia en la poesía que escribe?

— Nostalgia de un lugar que no sé cuál es. Sí, claro.

— ¿Se considera un pesimista o un optimista?

— Soy un optimista respecto a lo personal, pero profundamente pesimista respecto al mundo. Porque la historia está plagada de crímenes de guerra, de violencia que seres humanos les causan a otros, en eso no hemos progresado, y a lo mejor, somos una raza asesina. Quizás lo que merece esta humanidad es desaparecer, que haya un calentamiento global de verdad que eleve el agua a 400 metros y nos sepulte a todos.

— En su opinión, ¿Hay alguna forma de superar la violencia que nos rodea?

— Yo creo que se va a superar, pero el costo habrá sido altísimo. Matar a un hombre es algo irremediable, nunca se puede arreglar. Asesinarlo no es eliminarlo una sola vez, es hacerlo infinitas veces y en todas partes. Infinitamente, porque lo matas cada vez que pudo haber vivido.

— ¿Cuáles son sus proyectos de aquí a cinco años más?

— Si descartamos el morirme, volver a fumar, lo dejé de hacer hace siete años y aún no me acostumbro, y si el buen Dios tiene la gentileza de concederme el tiempo, escribir un par de poemas que valgan la pena, un par de poemas hermosos. No pienso mucho más.

— En Purgatorio hay referencias a la Iglesia. ¿Había un rechazo hacia la religión, también, en el libro?

— No, no creo que eso tenga que ver con un rechazo. Ahora estoy en un regreso al Cristianismo súper fuerte. Me impresiona profundamente. No los curas, que son seres humanos como cualquier otro y tampoco la Iglesia, pero sí el Cristianismo.

— Si le pudiera transmitir una sola cosa al mundo, ¿qué diría?

— El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra.

Hitos en la vida de Zurita

“Mi abuela fue fundamental, una persona que yo adoraba. Mi madre quedó viuda y cuando tuvo que salir a trabajar, entonces nos quedábamos con ella. En esos momentos me relataba la Divina Comedia como cuento. La influencia de este libro en mi poesía es absoluta y este éxito lo tengo por eso. Si me preguntaras, ¿Qué habría escrito yo sin la Divina Comedia? Probablemente te habría contestado que nada”, recuerda el escritor.

Es 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende es derrocado por el general Augusto Pinochet. Cuatro días después, Raúl Zurita está en la bodega del Carguero Maipo, un barco en el que están hacinados 800 hombres. Pasan prácticamente tres semanas sin comer. Cientos de presos son torturados y luego desaparecidos. Pero Zurita sobrevive.

Zurita escribe poesía en clave contra la dictadura, se quema la cara con ácido y se masturba en público a modo de protesta.

No le alcanza para fin de mes: roba libros, los vende y escribe uno. Es 1979 en la vitrina de esas librerías está Purgatorio, su propia obra. En 1982 publica su segundo libro, Anteparaíso.

Gana el Premio Neruda en 2016. Le permiten volver a las librerías. En 1999 hace clases en la Universidad Diego Portales. Es Premio Nacional de Literatura en el año 2000. En 2011 publica Zurita, libro que demoró 10 años en terminar. Su escritura es reconocida por escritores y universidades del mundo como Harvard y Alicante.

Si quieres conocer más sobre la obra de Raúl Zurita te invitamos a visitar los siguientes links:

Purgatorio: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-98252.html

Anteparaíso: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-98246.html

Áreas Verdes: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-98247.html

Sobre la autora: Javiera Garay es estudiante de Periodismo.