Cuando el reloj es la brújula

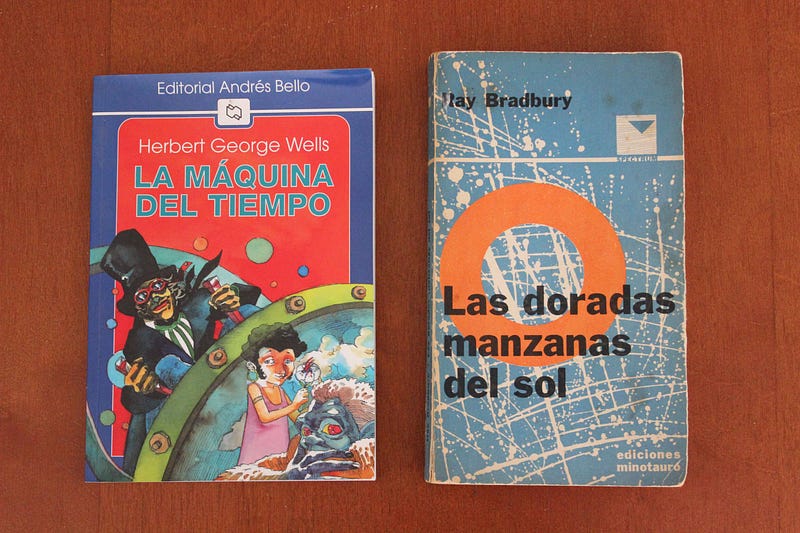

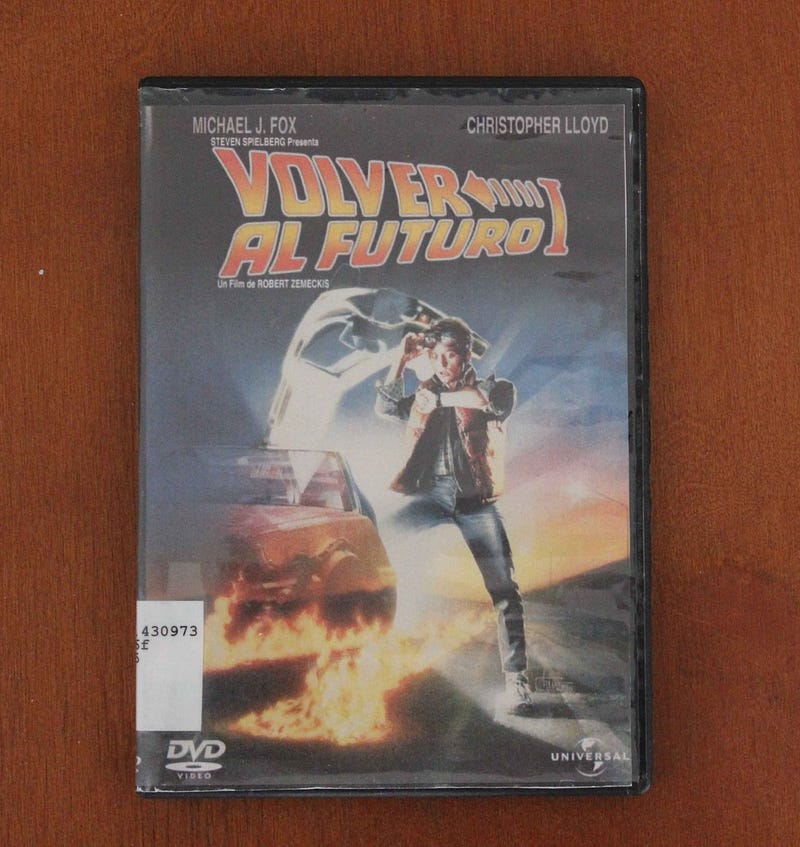

Las historias de viajes en el tiempo fueron levemente desarrolladas por la fantasía, en historias como la de Rip Van Winkle, antes de que el tópico se convirtiera en uno de los favoritos de la ciencia ficción, tras la novela La Máquina del Tiempo. Hoy, no sólo son populares en el imaginario colectivo gracias a películas como Volver al Futuro, sino que la ciencia sigue estudiando el tema y buscando, eventualmente, convertir los viajes en el tiempo en una realidad.

Por Diego Escobedo

Así como Isaac Newton desarrolló la Ley de la Gravedad a partir de una manzana que le cayó en la cabeza, Albert Einstein solía contar que también tuvo una “manzana” que lo inspiró en su niñez: una brújula que le regaló su padre. Su curiosidad por entender qué fuerzas invisibles orientaban la manecilla siempre hacia el norte, lo llevó a desarrollar teorías revolucionarias en su adultez. Entre ellas, que tiempo y espacio están relacionados; y que el tiempo avanza a mayor velocidad en presencia de fuertes campos magnéticos. Esto abrió la posibilidad para que se discutiera un viejo sueño de la humanidad: los viajes en el tiempo. Las ideas de Einstein inspiraron no sólo a científicos, sino que también a escritores y cineastas; incluso el protagonista de la saga Volver al Futuro, el excéntrico Doctor Brown tiene como referente al físico alemán.

Si bien el trabajo de Einstein data de principios del siglo XX, aún estamos lejos de desarrollar una máquina del tiempo. Lo que no ha evitado que la humanidad siga soñando con este tipo de viajes a través de películas y novelas que exploran esa posibilidad.

Volver al pasado

El tópico de los viajes en el tiempo hoy está casi inevitablemente asociado a la ciencia ficción, pero no siempre fue así. Sus inicios están ligados a historias de corte épico o fantástico.

Sus primeros antecedentes podemos encontrarlos en la mitología hindú. Se cuenta en el Mahābhārata, el poema épico más largo y antiguo del mundo, que el rey Kakudmi viajó al cielo a conocer al dios Brahma y al volver descubrió que habían pasado varios años en la tierra desde su partida. De forma similar, en la mitología budista, en el libro sagrado del Tripitaka, se dice que en el cielo el tiempo pasa distinto, de modo que cien años en la tierra son sólo un día allá arriba. También en la mitología judía podemos hallar un símil, con la historia de Honi ha-M’agel, un erudito hebreo del siglo I A.C. que, según cuenta el Talmud, durmió durante setenta años y cuando despertó, sus nietos ya eran abuelos y sus amigos habían muerto.

El argumento del hombre que duerme durante un largo tiempo para despertar en el futuro sería retomado en trabajos más contemporáneos, como en la novela francesa El año 2440: un sueño si alguna vez lo hubo (1771) de Louis-Sébastien Mercier, o en el cuento del norteamericano Washington Irving, Rip Van Winkle (1819), donde el protagonista, del mismo nombre, duerme durante 20 años, para posteriormente despertar viejo, con una larga barba, en una realidad en la que sus amigos están viejos o muertos. Dicha historia ha sido adaptada numerosas veces en el cine y la pantalla chica, siendo también parodiada en distintas caricaturas (entre ellas Mr. Magoo y Los Picapiedras).

La novela de 1836, Los antepasados de Kalimeros: Alejandro, hijo de Filipo de Macedonia, del escritor ruso Alexander Veltman, considerado como uno de los pioneros de la fantasía y ciencia ficción en Rusia, presenta el viaje del narrador a la antigua Grecia en un hipogrifo, donde conoce a Aristóteles y al emperador Alejandro Magno.

Más adelante, Edward Page Mitchell, periodista americano, y uno de los precursores de la ciencia ficción, escribió el cuento El reloj que marchaba hacia atrás (1881). En dicho relato, un hombre hereda un viejo reloj de una misteriosa tía, el cual le permite volver al pasado e intervenir en la historia de su familia y de su ciudad. El relato es el primero en utilizar una máquina como medio para viajar en el tiempo y el primero en desarrollar una paradoja temporal. Es decir, que intervenir en el pasado, altera la continuidad de los hechos en el futuro.

Poco después, Herbert George Wells escribió la novela La máquina del tiempo (1895), donde un científico construye una máquina que le permite visitar el futuro del año 802701. Fue con esta novela que se popularizó la idea de una máquina del tiempo. La novela también fue adaptada dos veces en la pantalla grande, la última en 2002.

Nace otra línea de tiempo

La ciencia ficción ha desarrollado en múltiples oportunidades los viajes en el tiempo. Tratando distintas problemáticas que surgen con este tipo de viajes. Ray Bradbury, por ejemplo, en el cuento El sonido de untrueno (1952) trabajó con el concepto del efecto mariposa, que plantea que una pequeña variación en las condiciones iniciales de un sistema puede tener enormes consecuencias a largo plazo. Este relato cuenta un viaje a la prehistoria, en el cual uno de los personajes accidentalmente pisa una mariposa. Como consecuencia, al retornar al año 2055, los recibe un mundo muy diferente al que dejaron. La historia fue adaptada al cine en 2003. Otro ejemplo del efecto mariposa es la película del mismo nombre, de 2004.

La ciencia ficción también ha desarrollado dos paradojas propias de esta temática: la del abuelo y la de los gemelos.

La primera se trata de un problema de continuidad temporal: si un hombre viajara al pasado y asesinara a su abuelo, entonces el viajero no nacería. Pero si el viajero nació, significa que el asesinato nunca se produjo. Dicho problema ha sido abordado con distintas soluciones por la ficción: desde que es imposible cambiar el pasado, como en la adaptación de 2002 de La máquina del tiempo, hasta que el asesinato produciría una realidad alterna, donde el abuelo murió y el viajero nunca nació, como en la trilogía Volver al futuro.

Esta paradoja fue ampliamente desarrollada en el cuento Todos ustedes, zombies (1958) del escritor Robert A. Heinlein, donde el protagonista realiza múltiples viajes en el tiempo alterando la identidad de su padre, madre, hijo y de él mismo. También fue abordado de forma humorística en la serie de dibujos animados Futurama, en el episodio Todo anda bien en Roswell, donde Fry, el protagonista de la serie, tras viajar a los años 40, accidentalmente mata a su abuelo.

La paradoja también se ha explorado más allá de los lazos de parentesco, jugando con la causa y efecto de las distintas misiones con que los viajeros emprenden su viaje al pasado. Algo similar ocurrió en la película francesa La Jetée (1962), en la que el protagonista viaja al pasado para evitar una catástrofe mundial, que inspiró la película 12 monos (1995), donde actuaron Bruce Willis y Brad Pitt.

En 1971, se observó que al ubicar un reloj atómico, los más precisos que existen, en un avión a alta velocidad, y al sincronizarlo con otro reloj igual en la Tierra, el primero registró un atraso de nanosegundos.

La paradoja de los gemelos se basa en la Teoría de la relatividad de Albert Einstein. Esta teoría parte de la base de que el tiempo es relativo, varía según el punto de vista del observador, y postula que al viajar a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo para el viajero transcurrirá más lento de lo normal. De esta manera, si existen dos gemelos, donde uno viaje en un cohete a la velocidad de la luz mientras el otro lo espera en la Tierra, envejecerán a ritmo distinto. Para el primero su viaje será de unos pocos años, mientras que el segundo será un anciano para cuando su hermano vuelva a la Tierra.

Dicho principio ha sido desarrollado por la saga de ciencia ficción Star Trek y por la película Perdidos en el Espacio (1998), este film basado en la serie de TV del mismo nombre, narra las aventuras de la familia Robinson, a bordo de la nave Júpiter II, la que realiza un salto en el espacio, impulsada por la energía del sol y los lleva a un punto desconocido de la galaxia, varias décadas después de su partida de la Tierra.

¿Es posible viajar en el tiempo?

Para la ciencia, los viajes en el tiempo siguen siendo algo imposible. Pero a nivel teórico, aún están en discusión. Cuando Einstein publicó su Teoría Especial de la relatividad en 1905, abrió esa posibilidad, con su concepción del tiempo como algo relativo.

“Con los conocimientos científicos que tenemos en la actualidad, el viaje en el tiempo, al menos como suelen mostrarnos los autores de ciencia ficción, está muy lejos de nuestras capacidades”, dice el doctor en física Sergio Palacios.

Para la física, todos nos encontramos viajando en el tiempo. Siempre hacia el futuro y, en apariencia, siempre al mismo ritmo. No obstante, se ha demostrado que viajando a altas velocidades o en presencia de fuertes campos gravitatorios, como los de un agujero negro en el espacio, el tiempo transcurre más lento, idea también desarrollada en el film Interstellar (2014), que presenta al protagonista, el astronauta Joseph Cooper, viajando por la galaxia a través de distintos agujeros negros. El físico Stephen Hawking se refiere a éstos como “máquinas del tiempo naturales”, en su libro Breve historia del tiempo (1988).

En un experimento de 1971 se observó que al ubicar un reloj atómico, los más precisos que existen, en un avión a alta velocidad, y al sincronizarlo con otro reloj igual en la Tierra, el primero registrará un atraso de nanosegundos. Para lograr una mayor dilatación en el tiempo, se requeriría viajar a una velocidad cercana a la de la luz (300 mil km/s), lo cual es hasta ahora imposible, porque requeriría una cantidad de energía infinita y todavía no existe la tecnología capaz de lograrlo.

Viajar al pasado, sigue siendo físicamente imposible. La única posibilidad sería por medio de un túnel de gusano, también conocido como puente Einstein-Rosen, un hipotético puente que une dos puntos distantes en el espacio-tiempo. Este puente se ubicaría en una dimensión producida por la distorsión del tiempo y la gravedad, conocido como Hiperespacio. La misma teoría de Einstein postula esa posibilidad. No existe prueba alguna de que existan, pero matemáticamente son posibles.

El viaje en el tiempo según Sergio Palacios

Sergio Palacios es doctor en Física y profesor de la Universidad de Oviedo en España, donde imparte la asignatura Física en la ciencia ficción. Como divulgador científico, destaca el valor de la novela de Carl Sagan, Contacto, llevada a la pantalla grande en 1997, para divulgar teorías físicas entre el público, como el túnel de gusano y la relatividad de Einstein. Aquí nos habla del valor de los viajes en el tiempo en el mundo académico, además de su factibilidad.

— ¿Cree posible que la humanidad logre dominar algún día el viaje en el tiempo?

— No recuerdo quién fue el que dijo que todo lo que un ser humano se ha atrevido a soñar, otro ser humano terminará por hacerlo realidad, tarde o temprano. Sin embargo, la verdad es que, con los conocimientos científicos que tenemos en la actualidad, el viaje en el tiempo, al menos como suelen mostrarnos los autores de ciencia ficción, está muy lejos de nuestras capacidades. De todas formas, yo estaría muy contento de equivocarme y realmente espero que algún día las leyes de la física nos permitan y hagan posible viajar en el tiempo, tanto al pasado como al futuro.

— ¿Las leyes de la física tendrían que cambiar para cumplirse este anhelo? ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva del universo?

— La Teoría de la Relatividad, que es el modelo físico-matemático más completo que poseemos para describir y explicar el funcionamiento del mundo macroscópico, predice de forma clara e inequívoca el viaje en el tiempo hacia el futuro. En cambio, con el viaje hacia el pasado la cosa es más complicada, pues aparece siempre en el horizonte el peliagudo tema de la causalidad, la causa siempre precede al efecto. Esto significa que si el viaje al pasado se realizase, se producirían paradojas, como la del abuelo.

Existen propuestas muy ingeniosas para evitar estas y otras paradojas, pero lo cierto es que siguen ahí. Quizá nuestro conocimiento de las leyes físicas sea aún un tanto incompleto y desconozcamos alguna ley que impida el viaje al pasado, no sé. Puede que sea algo parecido a la protección cronológica propuesta por Stephen Hawking, quien sostiene que el viaje hacia el pasado sería imposible, salvo para partículas subatómicas. O puede que sea todo lo contrario, que exista alguna ley física aún no descubierta que permita la existencia de paradojas y la violación de la causalidad.

— ¿Las historias de viajes en el tiempo son mero entretenimiento o también se pueden analizar desde la ciencia?

— Los viajes en el tiempo no son únicamente mero entretenimiento. Por supuesto que existe mucha ciencia tras ellos. De hecho, la investigación en máquinas del tiempo ha permitido un desarrollo y un conocimiento de la relatividad general y de la mecánica cuántica mucho mayor del que se tenía hasta hace 30 o 40 años. Existen cientos de artículos en revistas científicas sobre el tema y también docenas de libros de texto que son utilizados en universidades de todo el mundo.

Sobre el autor: Diego Escobedo es alumno de cuarto año de Periodismo y este artículo es parte de su trabajo en el Taller de Edición en Prensa impartido por el profesor Enrique Núñez Mussa. El artículo forma parte de un ciclo de publicaciones sobre subgéneros de ficción.