Genera secuelas hasta 40 años después:

El uso nocivo de la silicona industrial: 75 mujeres transgénero declaran haber utilizado la sustancia y al menos 7 han muerto desde 2014

Una encuesta aplicada en 2021 a 333 mujeres transgénero evidenció que el 22% de ellas –75 personas– asegura haber utilizado silicona industrial para la modelación corporal, lo que podría llegar a generar graves consecuencias de salud (como necrosis y derrame cerebral). Al menos siete mujeres trans han fallecido desde 2014 según reportes de prensa e información difundida por el Sindicato Amanda Jofré, pero podrían ser muchas más, ya que no existe una cifra oficial del Ministerio de Salud.

Por Jǒzepa Benčina (@joze_benchi) y Vicente Tejeda

Edición: Taller de Edición

10 minutos de lectura ⏰

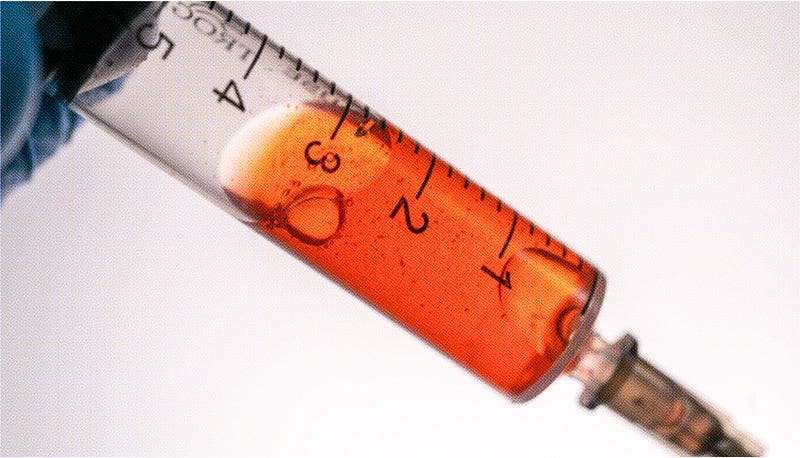

“La silicona que se compra en ferreterías, que se obtiene de aceite de avión, de procesos industriales, se lleva a una casa, se calienta en una olla y a través de jeringas, por la módica suma de 30, 40, 50 mil pesos, se inyecta según la necesidad de la persona”, relata Claudia Ancapán, activista de Salud Trans Para Chile; bloque Nacional de Colectividades Trans-diversas y gremios de la Salud.

En el país existen 75 mujeres transgénero que declaran tener silicona industrial en sus cuerpos. Ellas formaron parte de una encuesta que se aplicó a 333 personas, elaborada por el Ministerio de Salud (Minsal) en conjunto con una serie de universidades y organizaciones (revise cifras descritas en el documento). Estas 75 mujeres trans podrían experimentar distintos efectos adversos por el uso de esta sustancia, llegando incluso a costarles la vida (vea en el artículo de la Revista Clóset imágenes que grafican el problema).

No existe un catastro que contabilice las muertes derivadas del uso de esta sustancia. Cuando se le solicitó, a través de transparencia, al Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) cifras respecto a casos de fallecimientos cuya causa asociada fuese la “inyección de biopolímeros” (silicona industrial), la repartición afirmó no tener ningún registro de este tipo en su base de datos (revisar respuesta del DEIS). Sin embargo, a partir de las coberturas realizadas por distintos medios de comunicación, así como de las denuncias llevadas a cabo en sus redes sociales por el Sindicato Amanda Jofré — agrupación de trabajadoras sexuales trans y travestis fundada en 2004 — , es posible afirmar que desde 2014 han ocurrido al menos siete decesos derivados del uso de silicona industrial.

Audaly Selena Cárdenas Oyarzo, más conocida como Selena, fue la última víctima fatal de la silicona industrial cuyo caso fue cubierto por los medios de comunicación. Estuvo alrededor de tres semanas en estado de extrema gravedad en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde falleció el 5 de agosto de 2022, de acuerdo con lo que se indica en su certificado de defunción (revisar certificado). En este mismo documento se afirma que las causas de su deceso fueron: shock vasopléjico refractario, síndrome febril persistente e “inyección de biopolímeros” (silicona industrial).

A raíz del fallecimiento de Selena, la diputada Emilia Schneider, acompañada de otros cinco parlamentarios, ingresó el 9 de agosto del año pasado el Proyecto de Resolución Nº 307, el cual fue aprobado el 10 de octubre con 95 votos a favor, 12 en contra y 26 abstenciones, con la finalidad de solicitar al Presidente de la República tomar medidas respecto a esta problemática. En el documento se define el uso de silicona industrial como “una grave crisis de salud pública (…) ante las largas listas de espera para acceder a genitoplastías (intervenciones genitales asociadas al cambio de género) seguras y libres de patologización en los pocos hospitales del sistema público de salud donde estas se encuentran disponibles” (revisar documento).

Según información obtenida a través de transparencia, el programa especializado en atención de pacientes transgénero del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso contaba a finales de 2022 con una lista de espera de más de 50 personas, lo que se traducía en cerca de seis meses para acceder a dicha atención. Del mismo modo, 57 personas esperaban una cirugía genital (revisar documento de transparencia). En esta línea, es importante aclarar que no es posible comprobar una relación de causalidad entre las listas de espera y el uso de silicona industrial sin un estudio de por medio.

Secuelas de la sustancia en el cuerpo humano

“En 2016 me hicieron una resonancia y yo tenía silicona desde el cuello hasta los tobillos”, relata Lorraine Salvo, activista por los derechos de las mujeres transgénero, quien lleva cerca de 10 años con complicaciones de salud debido a las inyecciones de silicona industrial en su cuerpo. Según cuenta, la inflamación en las zonas inyectadas es un efecto adverso característico: “La primera vez me dio en los senos, se inflamaron y me costaba hasta respirar (…) (Donde) más me da es en las piernas, se ponen enrojecidas, duras y no hay forma de bajar esa fiebre, ese dolor”.

La doctora Montserrat Fontbona, ex presidenta de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, menciona que las consecuencias del uso de la sustancia pueden presentarse en el corto, mediano y largo plazo. “Incluso se ha visto que hay secuelas hasta 30, 40 años después. Es decir, la silicona puede estar tranquila y de repente esto es como un incendio en que se inflaman los tejidos, aparecen úlceras, heridas, infecciones que son muy difíciles de controlar y que incluso pueden afectar a otros órganos internos (…) Si es colocada en alguna zona determinada, con el paso del tiempo estará migrando a otras partes que no tienen relación con el lugar donde se inyectó y usualmente genera deformidades”, comenta la cirujana.

El país no cuenta con un catastro de mujeres transgénero con silicona industrial en sus cuerpos. Este seguimiento fue uno de los puntos exigidos en el Proyecto de Resolución Nº 307, aprobado por la Cámara Baja el pasado 10 de octubre. Asimismo, tampoco se tiene noción de la cantidad de fallecidas producto de esta sustancia. El DEIS señaló “que no existen datos asignados referentes a inyecciones de biopolímeros”, cuando se le solicitó dicha información mediante transparencia (revisar respuesta del DEIS). Sin embargo, tanto el registro como el certificado de defunción de Selena indican que una de las causas de su muerte fue “inyección de biopolímeros” (revisar documentos).

El único acercamiento oficial a esta problemática es una investigación realizada en 2021 por el Minsal, elaborada con la colaboración de universidades y organizaciones — entre ellas el Sindicato Amanda Jofré — , responsables de contactar a las participantes del estudio (revisar cifras del “Estudio Tamaño Poblacional: Poblaciones Clave en Chile Hombres Gay (HSH) y Trans Femenina”). En el documento se estima que había cerca de 19.588 personas trans femeninas mayores de 18 años en 2021, según revisión de antecedentes previos y entrevistas realizadas. Sin embargo, en la encuesta participaron de forma voluntaria solo 333 (212 fueron cara a cara y 121 online), de las cuales 75 admitieron haber utilizado silicona industrial para la modelación corporal.

A partir de las distintas coberturas realizadas por medios de comunicación y denuncias efectuadas por el Sindicato Amanda Jofré, es posible afirmar que al menos siete mujeres trans han muerto desde 2014 producto de la silicona industrial (revisar lista de casos aquí).

Hospitales dedicados a la atención transgénero

En la Vía Clínica — un protocolo de acción publicado por el Minsal en 2010 que define las prestaciones relacionadas con la adecuación corporal — únicamente se reconoce al equipo del Servicio de Urología del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso con la experiencia necesaria para la realización de la reasignación sexual completa (revisar documento). Según datos obtenidos mediante transparencia, el Policlínico de la Diversidad — creado por el hospital en 2015 — ha brindado atención a más de 500 personas transgénero. Para el 2022 contaba con 247 pacientes activos en lo referido a tratamiento psicológico, de los cuales 149 se identifican como trans femeninas, y recibe cerca de 50 consultantes nuevos por año (revisar documento).

En la zona centro de Chile existen nueve policlínicos que brindan atención especializada a pacientes transgénero (ver infografía del Colegio Médico de Chile). Uno de ellos se encuentra en el Hospital Sótero de Río, ubicado en la comuna de Puente Alto, cuyo programa de identidad de género está funcionando desde 2018. El policlínico realizó cinco vaginoplastías desde su implementación hasta 2019, último año del cual existe un registro público (información extraída de Organizando Trans Diversidades). Hasta fines del año pasado se atendían 466 pacientes en la unidad — incluyendo a personas no binarias — de los cuales 271 son mujeres trans (revisar cifras obtenidas por transparencia).

A 1.369 kilómetros de la capital se encuentra la Unidad de Incongruencia de Género del Hospital Regional de Antofagasta (HRA), la que inició sus actividades el 2016 y definió su funcionamiento a través de un protocolo firmado en septiembre de 2017. Según los datos obtenidos del hospital mediante transparencia, “el total de usuarios en control hasta la fecha (noviembre de 2022) en la Unidad de Salud Transgénero corresponde a 280 personas, 129 personas manifestaban identidad de género femenina y 144 personas manifiestan identidad de género masculina” (revisar respuesta del HRA).

Respecto a las intervenciones, el doctor Antonio Zapata, endocrinólogo y actual director (s) del HRA, menciona que en la unidad no se realizan vaginoplastías, por lo tanto, todos los pacientes que desean acceder a esta cirugía son derivados al Hospital de la Serena, donde se han llevado a cabo alrededor de cuatro vaginoplastías. Sin embargo, en cuanto a las cirugías que sí proporciona el HRA, la lista de espera puede durar por lo menos un año según el especialista. Hasta fines del año pasado, existían alrededor de 15 pacientes que contaban con complicaciones derivadas del uso de silicona industrial en la Unidad de Género del HRA.

Salud transgénero en Chile

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2017 — la última versión en incluir datos sobre orientación sexual e identidad de género — , un 2,9% de la población a nivel nacional se identifica como transgénero y un 1,7% se identifica como persona trans femenina (revisar estadísticas, página 28). Durante el mismo año, el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), arrojó un total de 17.574.003 habitantes en el país, por lo que los porcentajes mencionados se traducen en alrededor de 509.646 y 298.758 personas respectivamente (revisar estadísticas); segmentos que en la actualidad tienen acceso a una serie de prestaciones a través del sistema de salud público ligadas al proceso de transición.

El Minsal, con colaboración del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), creó en 2010 un protocolo que regula a nivel nacional el proceso para orientar e informar a los profesionales de la salud sobre la atención que se debe brindar a las personas transgénero. Se trata de la ya mencionada “Vía Clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género” (acceder a documento completo).

Dentro del documento se especifica que el proceso de transición se divide en tres etapas: intervención de salud mental, adecuación corporal hormonal y quirúrgica. Respecto a este último punto, son muy pocos los hospitales que cuentan con los recursos y especialistas necesarios para realizar dichas intervenciones, tales como la mamoplastía y vaginoplastía. Esto debido a que no existe una asignación de presupuesto directa, sino que son los hospitales los que, al administrar sus recursos, otorgan una cantidad determinada para el financiamiento de estos procedimientos. “En Santiago hay 6 al menos [policlínicos] (…) No todos los hospitales tienen las mismas prestaciones. Hay hospitales donde solamente se ofrece apoyo en la parte de salud mental, con psicólogos o psiquiatras. En otros hay apoyos más complejos como la presencia de endocrinólogos y cirugías de adecuación genital”, afirma el doctor Zapata (revisar catastro elaborado por el COLMED).

“Cuando quise empezar el tratamiento con las hormonas, tuve que esperar nueve meses la hora con el endocrinólogo. En ese tiempo me quería matar. Tenía todo listo, solo faltaba que me dieran la hora y me corrían, me corrían, mientras yo estaba desesperada. Fue un proceso de mucho estrés y baja autoestima (…) Cuando se quiere empezar el tratamiento, es un indicio de que no estás conforme con cómo te proyectas”, relata Ignacia Zenteno, asesora técnica del Sindicato Amanda Jofré.

Además de la Vía Clínica, también se han emitido una serie de circulares por parte del Minsal respecto a la atención que el personal de salud debe brindar a este segmento de la población: la circular Nº 34 (13 de septiembre de 2011), que instruye sobre la atención de personas transgénero y el fortalecimiento de la estrategia en torno a los establecimientos de la Red Asistencial; la circular Nº 21 (14 de junio de 2012), que reitera la instrucción sobre la atención de personas trans en la Red Asistencial; la circular Nº 336 (4 de octubre de 2019), que instruye respecto a la no discriminación por identidad de género en la afiliación, y la circular Nº 5 (19 de mayo de 2022), que instruye sobre la atención de salud de infancia y adolescencia trans y género no conforme.

Medidas públicas

El 8 de agosto se ingresó a la Cámara Baja el Proyecto de Resolución Nº 303, en el cual se le solicita al “Presidente de la República la creación de una política pública para establecer policlínicos dedicados a la atención de personas transgénero en todas las regiones del país” (revisar documento original). Este documento fue aprobado el 25 de enero del presente año, con 68 votos a favor, 43 en contra y 24 abstenciones (Ver archivo). En el cuerpo del escrito se recuerda una promesa realizada por la exministra de Salud, María Begoña Yarza, quien anunció el pasado 28 de junio que se trabajaría en el establecimiento de una red de prestadores para las personas transgénero.

“Es una de las prioridades que tiene el Gobierno respecto a la instalación de políticas de apoyo a estas personas, dentro de eso unas canastas de prestaciones bien definidas”, afirma el doctor Zapata sobre las eventuales medidas que podrían ayudar a que no sigan ocurriendo muertes por silicona industrial. “Actualmente, lo que ocurre es que hay varios policlínicos de atención de salud trans en el país, pero todos estos son por la voluntariedad de los profesionales que trabajan en esos hospitales”.

Este reportaje se escribió durante el curso de Taller de Periodismo Avanzado, bajo la docencia de Pedro Ramírez Pinto, actual director de CIPER.